| |

| |

Tout

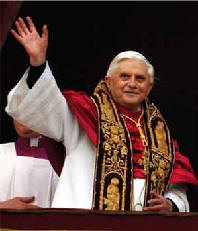

sur Joseph Alois Ratzinger-

Benoît XVI Tout

sur Joseph Alois Ratzinger-

Benoît XVI

Lundi

3 octobre 2005 Lundi

3 octobre 2005

Spécial synode

Le synode

aborde la question de la

communion pour les chrétiens

d’autres confessions

L’ordination des hommes

mariés n’est pas la réponse

au manque de prêtres

Les

divorcés remariés et la

communion eucharistique

Homélie de

Benoît XVI lors de la messe

d’ouverture du synode

Signification et nouveautés

dans le déroulement du

synode, par Mgr Nikola

Eterović

Calendrier

des travaux du synode

Qu’est-ce

que le synode des évêques et

à quoi sert-il ?

Prière pour

le synode des évêques

Entretien

Le cardinal

Péter Erdö dévoile le visage

de l’Eglise en Hongrie (I)

International

Centre des

Volontaires de la Souffrance

: Faire de la douleur un

chemin de sainteté

-

Documents web -

Rapport

avant le débat général, par

le cardinal Scola

|

|

|

|

|

| |

Spécial synode

Le synode

aborde la question de la communion pour les chrétiens d’autres

confessions

Intercommunion et hospitalité eucharistique

ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org)

– Parmi les thèmes abordés ce lundi par le synode figurait la

question de l’ « intercommunion », c’est-à-dire la possibilité pour

des chrétiens non catholiques de recevoir la communion

eucharistique. C’est ce qu’a précisé le rapporteur général du

synode, le cardinal Angelo Scola.

Dans son

«Rapport avant le débat général » («relatio ante disceptationem»),

le patriarche de Venise a reconnu qu’il s’agit d’un « problème

pastoral plutôt délicat », qui permet de mieux comprendre «

l’inséparable lien entre l’Eucharistie et l’Église ».

« La causalité de l’Eucharistie dans l’Église (l’Eucharistie fait

l’Église) est essentielle et prioritaire par rapport à celle de

l’Église sur l’Eucharistie (l’Église fait l’Eucharistie) », a-t-il

expliqué.

Rappelant que de nombreuses études ont été réalisées dans ce

domaine, il a souligné « souligner la substantielle communion de foi

entre l’Église catholique et les Églises orthodoxes en matière

d’Eucharistie et de sacerdoce. Une communion qui, à travers un

approfondissement réciproque plus important de la Célébration

Eucharistique et de la Divine Liturgie, est destinée à s’accroître

».

« Il faut, en outre, saluer positivement le nouveau climat

concernant l’Eucharistie dans les communautés ecclésiales nées de la

Réforme. À des degrés différents et à quelques exceptions près, même

ces communautés soulignent toujours plus l’importance décisive de

l’Eucharistie comme élément clef dans le dialogue et dans la

pratique œcuménique », a reconnu le patriarche.

Pour cette raison, a-t-il ajouté, « on peut comprendre pourquoi,

même après les déclarations du Magistère à ce propos, la question

suivante ne cesse d’être posée: l’«intercommunion» des fidèles

appartenant aux différentes Églises et communautés ecclésiales

peut-elle constituer un instrument adéquat dans le but de favoriser

le chemin vers l’unité des chrétiens ? ».

« La réponse dépend d’une considération attentive de la nature de

l’action eucharistique dans toute sa plénitude de mysterium fidei.

La célébration eucharistique, en effet, est de par sa nature,

profession de foi intégrale de l’Église », a-t-il répondu.

« Seulement dans la mesure où elle réalise la pleine profession de

foi apostolique dans ce mystère, l’Eucharistie fait l’Eglise. Si

c’est l’Eucharistie qui assure la véritable unité de l’Eglise, une

célébration ou une participation à l’Eucharistie, qui n’implique pas

le respect de l’ensemble des facteurs qui concourent à sa plénitude,

finirait, au-delà de toute bonne intention, par diviser

ultérieurement et à l’origine la communion ecclésiale.

L’intercommunion n’apparaît donc pas comme un moyen adéquat pour

atteindre l’unité des chrétiens », a poursuivi le cardinal Scola.

« Cette affirmation concernant l’intercommunion n’exclut pas qu’en

des circonstances tout à fait spéciales et dans le respect de

conditions objectives, l’on puisse admettre à la communion

eucharistique, en tant que ‘panis viatorum’, des personnes

appartenant à des Églises ou à des communautés ecclésiales qui ne

sont pas en pleine communion avec l’Église catholique », a déclaré

le cardinal Scola.

« Dans ce cas, une rigueur nécessaire exige que l’on parle

d’hospitalité eucharistique, a-t-il souligné. Nous sommes en

présence de la sollicitude pastorale (historique et salvifique) de

l’Église qui vient à la rencontre de la circonstance particulière

représentée par le besoin d’un fidèle baptisé ».

« Dans ces cas-ci, l’Église Catholique admet à la communion

eucharistique un fidèle non catholique s’il le demande spontanément,

manifeste une adhésion à la foi catholique concernant le sacrement

eucharistique et se trouve spirituellement bien disposé », a-t-il

poursuivi.

« Les problématiques concernant l’inadéquate catégorie

d’“intercommunion” et la pratique de l’hospitalité eucharistique

exigent une ultérieure réflexion à partir du lien intrinsèque entre

Eucharistie et Église, sur le rapport entre communion eucharistique

et communion ecclésiale. En ce sens, il pourrait être utile que

l’Assemblée Synodale revienne sur cet argument », a précisé le

cardinal italien.

Toutefois, « ne pas pouvoir accéder à la concélébration

eucharistique ni à la communion eucharistique de la part des

chrétiens de différentes Églises et communautés ecclésiales, et le

caractère exceptionnel de l’hospitalité eucharistique, ne peuvent

être seulement une source de douleur; elles doivent plutôt

représenter une incitation permanente à l’approfondissement continu

et commun du ‘mysterium fidei’ qui exige, de la part de tous les

chrétiens, l’unité dans l’intégrale profession de foi », a conclu le

cardinal Scola.

ZF05100301

Je souhaite envoyer cette information à un ami

TOP

L’ordination des hommes

mariés n’est pas la réponse au manque de prêtres

Déclarations du rapporteur du synode

ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org)

– L’Eglise pourrait-elle, pour faire face à la pénurie de prêtres,

ordonner des fidèles mariés ? Le rapporteur du synode, le cardinal

Angelo Scola a présenté cette question, que certains se posent, au

synode des évêques réuni ce lundi pour sa première session.

Le cardinal Scola a précisé que certains, « guidés par le principe

‘salus animarum suprema lex’ [le salut des âmes est la loi suprême,

ndlr], avancent la requête que soient ordonnés des fidèles mariés,

de foi et de vertu sûres, les viri probati ».

« La demande est souvent accompagnée par la reconnaissance positive

de la bonté de la discipline séculaire du célibat sacerdotal,

explique le cardinal Scola dans son

«

Rapport avant le débat général ».

Ces mêmes personnes affirment toutefois, explique-t-il que « cette

loi ne devrait pas empêcher de doter l’Eglise d’un nombre adéquat de

ministres ordonnés, au cas où la pénurie de candidats au sacerdoce

célibataire atteindrait des proportions extrêmement graves ».

Le patriarche de Venise estime qu’il « n’est pas nécessaire

d’insister ici sur les raisons théologiques profondes qui ont amené

l’Eglise latine à unir l’attribution du sacerdoce ministériel au

charisme du célibat ».

« Mais une question s’impose, affirme-t-il : ce choix et cette

pratique sont-ils viables sur le plan pastoral même dans des cas

extrêmes comme ceux que l’on vient de mentionner ? »

« Etant strictement lié à l’Eucharistie, a expliqué le cardinal

Scola, le sacerdoce ordonné participe de sa nature de don et ne peut

être l’objet d’un droit. S’il est un don, le sacerdoce ordonné doit

être sans cesse demandé. Il est alors très difficile d’établir le

nombre idéal de prêtres au sein de l’Eglise, puisqu’il ne s’agit pas

d’une “entreprise” qui aurait besoin d’un certain nombre de

“cadres”! »

« Sur le plan pratique, l’urgence impérative du ‘salus animarum’

pousse à réaffirmer avec vigueur, surtout ici, la responsabilité que

chaque Eglise particulière a, à l’égard de l’Eglise universelle, et

par conséquent à l’égard de toutes les autres Eglises particulières.

Les propositions qui seront présentées à cette Assemblée synodale en

vue d’identifier les critères pour une distribution plus adéquate du

clergé dans le monde seront d’une grande utilité. A ce sujet, il

semble que le chemin à accomplir soit encore long », a souligné le

rapporteur du synode.

« Il convient peut-être de rappeler aussi que, au cours de

l’histoire, la Providence a appuyé la valeur prophétique et

éducative du célibat, a conclu le cardinal Scola, en demandant entre

autres une disponibilité spéciale pour le ministère sacerdotal dans

les différentes formes de vie consacrée, dans le respect de leur

charisme et de leur histoire. On peut citer ici la pratique de

l’ordination des moines dans les Eglises orientales ou dans la

tradition bénédictine ».

ZF05100302

Je souhaite envoyer cette information à un ami

TOP

Les divorcés remariés et la

communion eucharistique

Propositions du rapporteur général du synode des évêques

ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org)

– Dans son

«

Rapport avant le débat général », présenté ce lundi, le

rapporteur général du synode, le cardinal Angelo Scola, a évoqué la

question délicate de l’accès à la communion eucharistique pour les

divorcés remariés.

« Personne n’ignore la tendance diffuse chez les divorcés remariés à

la communion eucharistique, malgré l’enseignement de l’Église en la

matière », a déclaré le cardinal Scola.

Le patriarche de Venise reconnaît qu’à la base de cette tendance «

il n’y a pas simplement de la superficialité ».

Il explique que « de nombreux baptisés se sont unis en mariage

sacramentel par une adhésion mécanique à la tradition ».

« Parmi ces derniers, nombreux sont ceux qui divorcent et se

remarient. Mettant en pratique la vie chrétienne, certains

manifestent un grave malaise et souvent une grande douleur face au

fait que l’union contractée à la suite du mariage leur empêche une

pleine participation à la réconciliation sacramentelle et à la

communion eucharistique », poursuit-il.

Rappelant les enseignements de Jean-Paul II dans « Familiaris

consortio », le cardinal explique qu’« il faut que toute la

communauté chrétienne soutienne les divorcés remariés dans la

conscience de ne pas être exclus de la communion ecclésiale. La

participation à la célébration eucharistique permet, en tout cas,

cette communion spirituelle qui, si elle est bien vécue, fait écho

au sacrifice même de Jésus Christ ».

« L’enseignement du Magistère ne tend pas seulement à éviter la

propagation d’une mentalité contraire à l’indissolubilité du mariage

et le scandale du peuple de Dieu. Il nous met, au contraire, en face

de la reconnaissance du lien objectif qui unit le sacrement de

l’Eucharistie à l’ensemble de la vie du chrétien et, en particulier,

au sacrement du mariage », ajoute le cardinal Scola.

« L’unité de l’Église, qui est toujours un don de Son Époux, découle

en effet de façon permanente de l’Eucharistie (cf. 1Cor 10, 17),

souligne-t-il. Ainsi, dans le mariage chrétien, en vertu du don

sacramentel de l’Esprit, le lien conjugal, dans sa nature publique,

fidèle, indissoluble et féconde, est intrinsèquement lié à l’unité

eucharistique entre le Christ époux et l’Église épouse (cf. Ef 5,

31-32). De telle façon, le consensus réciproque que le mari et la

femme s’échangent en le Christ et qui les constituent en communauté

de vie et d’amour conjugal a, pour ainsi dire, une forme

eucharistique.

Le cardinal italien reconnaît que « dans cette Assemblée, il faudra

toutefois approfondir ultérieurement les modalités objectives afin

de vérifier l’hypothèse de nullité du mariage canonique, tout en

prêtant une grande attention aux cas différents et complexes qui se

présentent ».

« La reconnaissance de la nullité du mariage doit impliquer une

instance objective qui ne peut se réduire à la simple conscience des

époux, même si cette dernière est soutenue par l’avis d’un guide

spirituel illuminé », précise le rapporteur général du synode.

« C’est justement pour cela qu’il est indispensable de continuer

dans l’œuvre de réflexion sur la nature et l’action des tribunaux

ecclésiastiques afin qu’ils représentent toujours plus une

expression de la vie pastorale normale de l’Église locale »,

poursuit le cardinal Scola.

« Outre la vigilance continue sur les temps et les coûts, on pourra

prévoir des figures et des procédures juridiques plus simples et qui

puissent répondre plus efficacement au soin pastoral. À ce propos,

on ne manque certes pas de significatives expériences dans de

nombreux diocèses. Dans cette Assemblée, les Pères synodaux auront

l’occasion d’en faire connaître d’autres », souligne le cardinal.

Le patriarche de Venise insiste sur la préparation au mariage qui «

reste de toute façon définitive », « tout comme un accompagnement

quotidien de la vie des familles au sein de la grande demeure

ecclésiale ».

« Enfin, le soin et la valorisation des nombreuses initiatives

vouées à accompagner les divorcés remariées à vivre au sein de la

communauté chrétienne avec sérénité le sacrifice lié objectivement à

leur condition, revêt une importance tout à fait particulière »,

conclut le cardinal Scola.

ZF05100303

Je souhaite envoyer cette information à un ami

TOP

Homélie de

Benoît XVI lors de la messe d’ouverture du synode

ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org)

– Nous publions ci-dessous le texte intégral de l’homélie que le

pape Benoît XVI a prononcée lors de la messe d’ouverture du synode

qui s’est déroulée dimanche matin 2 octobre en la basilique Saint

Pierre.

* * *

La lecture tirée du prophète Isaïe et l’Évangile de ce jour mettent

sous nos yeux l’une des grandes images de l’Ecriture Sainte: l’image

de la vigne. Le pain représente dans l’Écriture Sainte tout ce dont

l’homme a besoin dans sa vie quotidienne. L’eau donne à la terre la

fertilité: c’est le don fondamental, qui rend possible la vie. Le

vin, en revanche, exprime la délicatesse de la création, il nous

offre la fête dans laquelle nous dépassons les limites du quotidien:

le vin “réjouit le cœur”. Ainsi le vin et avec lui la vigne sont-ils

également devenus des images du don de l’amour, dans lequel nous

pouvons faire dans une certaine mesure l’expérience de la saveur du

Divin. Et ainsi la lecture du prophète, que nous venons d’écouter,

commence-t-elle comme un cantique d’amour: Dieu s’est créé une vigne

- c’est là une image de son histoire d’amour avec l’humanité, de son

amour pour Israël, qu’Il s’est choisi. Le premier enseignement des

lectures d’aujourd’hui est donc celui-ci: à l’homme, créé à son

image Dieu a insufflé sa capacité d’aimer et donc la capacité de

L’aimer Lui aussi, son Créateur. À travers le cantique d’amour du

prophète Isaïe, Dieu veut parler au cœur de son peuple - ainsi qu’à

chacun de nous. “Je t’ai créé à mon image et ressemblance”, dit-il à

chacun de nous. “Moi-même, je suis l’amour, et tu es mon image dans

la mesure où, en toi, brille la splendeur de l’amour, dans la mesure

où tu me réponds avec amour”. Dieu nous attend. Il veut être aimé de

nous: un semblable appel ne devrait-il donc pas toucher notre cœur?

En cette heure précisément où nous célébrons l’Eucharistie, où nous

inaugurons le Synode sur l’Eucharistie, Il vient à notre rencontre,

il vient à ma rencontre. Trouvera-t-il une réponse? Ou arrive-t-il

avec nous ce qu’il se passe avec la vigne, à propos de laquelle Dieu

dit à Isaïe: “Il attendait de beaux raisins: elle donna des raisins

sauvages”? Notre vie chrétienne n’est-elle donc pas plus souvent du

vinaigre que du vin? Commisération sur nous-même, conflit,

indifférence?

Nous sommes ainsi naturellement arrivés au deuxième enseignement

fondamental des lectures d’aujourd’hui. Celles-ci parlent avant tout

de la bonté de la création de Dieu et de la grandeur de l’élection à

travers laquelle Il nous recherche et Il nous aime. Mais elles

parlent également de l’histoire qui a eu lieu ensuite - de l’échec

de l’homme. Dieu avait planté des vignes d’excellente qualité et,

toutefois, du raisin sauvage a mûri. En quoi consiste ce raisin

sauvage? Le bon raisin que Dieu attendait - dit le prophète - aurait

dû consister dans la justice et dans la rectitude. Le raisin

sauvage, ce sont en revanche la violence, le sang répandu et

l’oppression, qui font gémir les peuples sous le joug de

l’injustice. Dans l’Évangile, l’image change: la vigne produit du

bon raisin, mais les vignerons le gardent pour eux. Ils ne sont pas

disposés à le remettre au propriétaire. Ils battent et ils tuent les

messagers qu’il a envoyés et ils tuent son Fils. Leur motivation est

simple: ils veulent devenir eux-mêmes les propriétaires; ils

prennent possession de ce qui ne leur appartient pas. Dans l’Ancien

Testament, on trouve au premier plan l’accusation de violation de la

justice sociale, du mépris de l’homme de la part de l’homme. En

arrière plan, toutefois, apparaît que, à travers le mépris de la

Torah, du droit donné par Dieu, c’est Dieu lui-même qui est méprisé;

l’on veut seulement jouir de son propre pouvoir. Cet aspect est

pleinement mis en évidence dans la parabole de Jésus: les vignerons

ne veulent pas avoir de propriétaire - et ces vignerons constituent

également pour nous un miroir. Nous les hommes, auxquels la création

est pour ainsi dire confiée en gestion, nous l’usurpons. Nous

voulons en être les propriétaires au premier chef et tous seuls.

Nous voulons posséder le monde et notre propre vie de manière

illimitée. Dieu nous est une entrave. Ou bien on Le réduit à une

simple phrase pieuse ou bien Il est nié totalement, mis au ban de la

vie publique, au point de perdre toute signification. La tolérance,

qui admet pour ainsi dire Dieu comme une opinion privée, mais lui

refuse le domaine public, la réalité du monde et de notre vie, n’est

pas tolérance, mais hypocrisie. Mais là où l’homme se fait le seul

propriétaire du monde et propriétaire de lui-même, la justice ne

peut pas exister. Là, ne peut dominer que l’arbitraire du pouvoir et

des intérêts. Bien sûr, l’on peut chasser le Fils hors de la vigne

et le tuer, pour goûter de manière égoïste, tous seuls, les fruits

de la terre. Mais alors, la vigne se transforme bien vite en un

terrain inculte piétiné par les sangliers, comme nous dit le Psaume

responsorial (cf. Ps 79, 14).

Nous parvenons ainsi au troisième élément des lectures de ce jour.

Le Seigneur, dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testament, annonce

le jugement à la vigne infidèle. Le jugement qu’Isaïe prévoyait

s’est réalisé au travers des grandes guerres et des exils pratiqués

par les Assyriens et les Babyloniens. Le jugement annoncé par le

Seigneur Jésus se réfère surtout à la destruction de Jérusalem en

l’an 70. Mais la menace de jugement nous concerne nous aussi,

l’Église en Europe, l’Europe et l’Occident en général. Par cet

Évangile, le Seigneur crie jusque dans nos oreilles les paroles

qu’il adresse dans l’Apocalypse à l’Église d’Éphèse: “Si tu ne te

repens, je vais venir à toi pour changer ton candélabre de son rang”

(2,5). À nous aussi, la lumière peut être enlevée et nous faisons

bien si nous laissons résonner cet avertissement en notre âme avec

tout son sérieux, en criant dans le même temps au Seigneur:

“Aide-nous à nous convertir! Donne à chacun de nous la grâce d’un

véritable renouvellement! Ne permets pas que la lumière qui est au

milieu de nous s’éteigne! Renforce notre foi, notre espérance et

notre amour afin que nous puissions porter de bons fruits!”.

Dès lors, se pose à nous cette question: “Mais n’y a-t-il aucune

promesse, aucune parole de réconfort dans la lecture et dans la page

d’évangile de ce jour? La menace serait-elle le dernier mot?” Non!

La promesse existe et c’est elle qui constitue le dernier mot, le

mot essentiel. Nous l’entendons dans le verset de l’Alléluia, tiré

de l’Évangile de Jean: “Je suis la vigne; vous, les sarments. Celui

qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit”

(Jn 15, 5). Par ces paroles du Seigneur, Jean nous illustre la fin

dernière et véritable de l’histoire de la vigne de Dieu. Dieu ne

faillit pas. À la fin, il remporte la victoire, l’amour sort

vainqueur. Une allusion voilée à cette victoire se trouve déjà dans

la parabole de la vigne proposée par l’Évangile d’aujourd’hui et

dans ses paroles conclusives. Même à ce moment-là, la mort du Fils

ne constitue pas la fin de l’histoire, même si elle n’est pas

directement racontée. Mais Jésus exprime cette mort par le biais

d’une nouvelle image tirée du Psaume: “La pierre qu’avaient rejetée

les bâtisseurs c’est elle qui est devenue pierre de faîte...” (Mt

21, 42; Ps 117, 22). De la mort du Fils surgit la vie, un nouvel

édifice se forme, une nouvelle vigne. Lui, qui à Cana, changea l’eau

en vin, a transformé son sang dans le vin du véritable amour et

transforme ainsi le vin en son sang. Dans le cénacle, il a anticipé

sa mort et l’a transformée en don de soi, en un acte d’amour

radical. Son sang est don, il est amour, et pour cette raison, il

est le vrai vin que le Créateur attendait. De cette manière, le

Christ même est devenu la vigne et cette vigne porte toujours du bon

fruit: la présence de son amour pour nous, qui est indestructible.

Ainsi, ces paraboles débouchent à la fin sur le mystère de

l’Eucharistie, dans laquelle le Seigneur nous donne le pain de la

vie et le vin de son amour et nous invite à la fête de l’amour

éternel. Nous célébrons l’Eucharistie bien conscients que son prix

fut la mort du Fils - le sacrifice de sa vie, qui, en elle, reste

présent. Chaque fois que nous mangeons ce pain et buvons à cette

coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne,

nous dit saint Paul (cf. Co 11, 26). Mais nous savons également que,

de cette mort provient la vie, parce que Jésus l’a transformée en un

geste oblatif, en un acte d’amour, en la modifiant ainsi

profondément: l’amour a vaincu la mort. Dans la sainte Eucharistie,

Il nous attire tous à Lui depuis la croix (Jn 12, 32) et nous fait

devenir des sarments de la vigne qu’Il est lui-même. Si nous

demeurons unis à Lui, alors nous porterons du fruit nous aussi,

alors, nous aussi, nous ne produirons plus le vinaigre de

l’autosuffisance, du mécontentement de Dieu et de sa création, mais

le bon vin de la joie de Dieu et de l’amour du prochain. Nous prions

le Seigneur de nous donner sa grâce, afin que, dans les trois

semaines du Synode que nous débutons, nous ne disions pas seulement

de belles choses à propos de l’Eucharistie, mais surtout que nous

vivions de sa force. Nous invoquons ce don par l’intercession de

Marie, chers Pères synodaux, que je salue avec tant d’affection,

ainsi que les Communautés desquelles vous provenez et que vous

représentez ici, afin que, dociles à l’action de l’Esprit Saint,

nous puissions aider le monde à devenir dans le Christ et avec le

Christ la vigne féconde de Dieu. Amen.

[Traduction de l’italien distribuée par le secrétariat général du

synode des évêques]

ZF05100304

Je souhaite envoyer cette information à un ami

TOP

|

|

|

|

|

|

| |

Signification et

nouveautés dans le déroulement du synode, par Mgr Nikola Eterović

Texte intégral de l’intervention du secrétaire général du

synode, samedi 1er octobre

ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org)

– Nous publions ci-dessous le texte de l’intervention de samedi

dernier, 1er octobre, du secrétaire général du synode des

évêques, Mgr Nikola Eterovic, sur la signification et le

développement de l’assemblée synodale.

* * *

Demain 2 Octobre, débutera la XI Assemblée Générale Ordinaire du

Synode des Évêques sur le thème: L’Eucharistie: source et sommet

de la vie et de la mission de l’Église. Le Synode des Évêques

commence par la Messe, présidée par Sa Sainteté Benoît XVI et

concélébrée par près de 350 pères synodaux et autres

participants à la réunion synodale. Il est significatif que le

Synode des Évêques, qui a pour thème l’Eucharistie, commence par

la célébration de la Messe. Par ce geste, les pères synodaux,

élus au sein de l’épiscopat de l’Église Catholique et donc, le

Peuple de Dieu présent dans le monde entier, rendent louange à

Dieu le Père qui est aux cieux et invoquent la grâce de l’Esprit

Saint, don du Seigneur Jésus Christ ressuscité et présent au

milieu des siens, en particulier dans le sacrement de

l’Eucharistie. C’est dans une telle perspective de foi,

d’espérance et de charité eucharistique que se dérouleront les

travaux synodaux.

La célébration de la XI Assemblée Générale Ordinaire du Synode

des Évêques a lieu lors du 40ème anniversaire de son

institution, le 15 Septembre 1965, de la part du Serviteur de

Dieu, le Pape Paul VI, avec motu proprio Apostolica sollicitudo.

Il n’est donc pas surprenant qu’au cours de la prochaine

assemblée, une session soit consacrée à la commémoration de cet

important événement ecclésial. Le Synode des Évêques, un des

fruits prometteurs du Concile Vatican II, a démontré, au cours

des quatre dernières décennies, qu’il constituait un instrument

très valable en vue de l’exercice de la collégialité épiscopale

et de l’approfondissement de la communion ecclésiale. Dans la

Lettre Apostolique Apostolica sollicitudo que nous avons déjà

mentionnée, ont été indiquées clairement tant la nature que la

finalité du Synode des Évêques. Ces caractéristiques propres ont

ensuite été recueillies et exprimées en termes juridiques dans

les canons 342 à 348 du Code de Droit canonique. Peut-être

n’est-il pas inutile de rappeler qu’outre à renforcer les liens

d’union entre les Évêques et entre ceux-ci et le Saint-Père,

Évêque de Rome, le Synode a pour but d’assister et de conseiller

le Souverain Pontife dans la sauvegarde et le renforcement de la

foi et des moeurs, ainsi que dans l’observance et la

consolidation de la discipline ecclésiastique. En outre, il

relève de la mission du Synode d’étudier les problèmes relatifs

à l’activité de l’Église dans le monde et de suivre avec une

attention particulière l’activité missionnaire de l’Église.

Depuis son institution, voici 40 ans, le Synode des Évêques a

apporté une contribution notable à la promotion du caractère

synodal de l’Église Catholique, lié à des questions d’importance

fondamentale pour la vie de la communauté des fidèles, questions

qui correspondent, en grande partie, aux thèmes des différentes

réunions synodales. Dans cette œuvre, un rôle particulier a été

revêtu par les Conseils ordinaires, extraordinaires ou spéciaux

de la Secrétairerie du Synode des Évêques au travers de

nombreuses réunions de préparation et d’application, en étroite

union avec le Saint-Père, Chef du Corps épiscopal et Président

du Synode des Évêques. L’expression privilégiée de cet aspect

synodal, caractérisé par sa dimension collégiale, a été atteint

au cours de 20 Assemblées synodales, dont 10 Ordinaires, deux

Extraordinaires et huit Spéciales. Avec cette prochaine XI

Assemblée Générale Ordinaire, le nombre des Assemblées synodales

s’élèvera à 21. Sachant que son existence remonte à 40 ans, il

en résulte qu’un Synode des Évêques a eu lieu tous les 19 mois

au sein de l’Église Catholique.

Quelques données relatives à la

prochaine réunion synodale

Au prochain Synode des Évêques, participeront 256 pères synodaux

provenant de 118 pays. Il s’agit du plus grand nombre de

participants à une réunion synodale. Par exemple, le Synode de

2001 avait compté 247 pères synodaux.

Au nombre de ces 256 pères synodaux, 177 ont été élus, 39

participent ex officio, 40 sont nommés par le Saint-Père. Parmi

eux, se trouvent entre autres 55 Cardinaux, 8 Patriarches, 82

Archevêques, 123 Évêques, 36 Présidents de Conférences

épiscopales et 12 Religieux.

Les pères synodaux proviennent de tous les continents. En

particulier, 50 proviennent d’Afrique, 59 d’Amérique, 44 d’Asie,

95 d’Europe et 8 d’Océanie.

Sont par ailleurs présents 32 Experts et 27 Auditeurs provenant

des cinq continents. Une contribution importante au déroulement

des travaux est par ailleurs fournie par les Assistants et,

naturellement, par les traducteurs dans les 6 langues du Synode:

latin, italien, français, espagnol, anglais et allemand.

Douze Églises et communautés ecclésiales ont également été

invitées à envoyer leurs représentants au Synode des Évêques, et

dix d’entre elles ont, pour l’heure, indiqué le nom de leurs

représentants. Les Délégués fraternels participent aux travaux

et peuvent intervenir mais ne peuvent pas voter. Cette

prérogative appartient en effet aux 256 pères synodaux.

Pour la préparation de l’assemblée synodale, les membres de la

Secrétairerie générale, équipe réduite quant au nombre mais

dynamique, et à qui vont mes plus sincères remerciements, ont

effectué un excellent travail, souvent même de façon silencieuse

et en toute abnégation.

Nouveautés en termes de méthodologie

synodale

Sur la base du calendrier des travaux, il est facile de

constater que sont prévues 23 Congrégations générales et 7

sessions pour les Carrefours.

Le Saint-Père Benoît XVI a bien volontiers approuvé certaines

nouveautés quant à la méthodologie synodale, nouveautés qui ont

pour but de rendre la réunion synodale plus souple, de permettre

une plus grande participation, et par conséquent une

collégialité encore plus grande.

Étant donné que le Synode aura une durée de trois et non pas de

quatre semaines, et que le nombre des participants est très

élevé, il a été nécessaire de réduire la durée des interventions

des pères synodaux de huit à six minutes et de diminuer le

nombre de sessions des Carrefours.

Les pères synodaux sont priés de suivre un certain ordre en

matière de prises de parole, en suivant les quatre parties de l’Instrumentum

laboris. Cette suggestion, par ailleurs déjà présente dans

l’Ordo Synodi, devrait faciliter la concentration de la

réflexion qui connaîtra un moment privilégié au cours des

discussions libres dans la salle du Synode, au terme des

Congrégations générales quotidiennes, à savoir de 18 à 19

heures.

Afin de favoriser une plus importante participation, les pères

synodaux éliront huit membres de la Commission pour le Message

qui sera approuvé par l’Assemblée et publié au terme des

travaux. Quatre autres membres de cette même Commission seront

nommés par le Saint-Père.

Pour des raisons pratiques, le vote électronique sera introduit

ad experimentum pour des décisions de moindre importance.

La salle du Synode a été modernisée, en particulier en ce qui

concerne l’éclairage, l’air conditionné et les services vidéo.

Il s’agit d’un certain nombre d’innovations méthodologiques, qui

s’inscrivent bien dans l’histoire de l’institution synodale. En

effet, en quarante ans, la méthode des travaux synodaux a connu

différentes modifications visant, en fin de compte, à favoriser

l’approfondissement de la collégialité épiscopale, en offrant

des conseils valides au Saint-Père dans l’exercice du primat

pétrinien pour le bien de l’Église Universelle.

Il est probable qu’aucune Assemblée synodale n’a été célébrée,

comme celle-ci, dans une telle atmosphère de prière si fervente

et de participation religieuse de millions de fidèles qui, en

cette Année de l’Eucharistie, invoquent du Seigneur la grâce de

trouver Celui qu’ils ont déjà rencontrés dans la célébration de

la Messe, mémorial de la Passion, mort et résurrection du

Seigneur Jésus, re-présentation de son sacrifice, participation

personnelle et communautaire au banquet des noces de l’Agneau

immolé. Cette atmosphère de religieuse attente et de

participation offre l’espérance fondée que la prière chorale de

l’Église sera écoutée par Dieu, Un et Trine, et que, du Synode

des Évêques, pourra découler un élan renouvelé dans l’annonce de

l’Évangile, bonne nouvelle pour l’homme contemporain, nouvelle

évangélisation centrée sur le mystère eucharistique, dont les

conséquences ne manqueront pas de favoriser une renaissance de

la vie de foi, d’espérance et de charité, que les fidèles

ouverts à l’inspiration de l’Esprit Saint, ne manqueront pas de

traduire, dans le cadre d’une créativité caritative adaptée, en

de nombreuses œuvres de promotion humaine.

[Traduction de l’italien distribuée par le secrétariat

général du synode des évêques]

ZF05100305

Je souhaite envoyer cette information à un ami

TOP

Calendrier des travaux

du synode

ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org)

– Nous publions ci-dessous le calendrier des travaux du synode,

distribué par le secrétariat général du synode des évêques.

Dimanche 2 octobre

9.30

Inauguration solennelle avec concélébration de la Sainte Messe

en la Basilique Patriarcale de Saint-Pierre

Lundi 3 octobre

9.00 - 12.30

1ère Congrégation générale

Salutation du Président Délégué

Rapport du Secrétaire Général

Rapport avant le débat général

16.30 - 19.00

2ème Congrégation générale

Début de la discussion génerale

18.00 - 19.00

Interventions libres

Mardi 4 octobre

9.00 - 12.30

3ème Congrégation générale

Élection de la Commission du message - I

Continuation de la discussion générale

16.30 - 19.00

4ème Congrégation générale

Continuation de la discussion générale

18.00 - 19.00

Interventions libres

Mercredi 5 octobre

9.00 - 12.30

Carrefours (Ie Session)

Élection des Modérateurs et des Rapporteurs

Discussion sur le thème du Synode

16.00

Réunion des Modérateurs et des Rapporteurs

16.30 - 19.00

5ème Congrégation générale

Continuation de la discussion générale

18.00 - 19.00

Interventions libres

Jeudi 6 octobre

9.00 - 12.30

6ème Congrégation générale

Élection de la Commission du message - II

Continuation de la discussion générale

16.30 - 19.00

7ème Congrégation générale

Continuation de la discussion générale

18.00 - 19.00

Interventions libres

Vendredi 7 octobre

9.00 - 12.30

8ème Congrégation générale

Continuation de la discussion générale

16.30 - 19.00

9ème Congrégation générale

Continuation de la discussion générale

18.00 - 19.00

Interventions libres

Samedi 8 octobre

9.00 - 12.30

10ème Congrégation générale

Continuation de la discussion générale

16.30 - 19.00

Commémoration du XLº Anniversaire de l’Institution du Synode des

Évêques

Dimanche 9 octobre

Repos

Lundi 10 octobre

9.00 -12.30

11ème Congrégation générale

Continuation de la discussion générale

16.30 - 19.00

12ème Congrégation générale

Continuation de la discussion générale

18.00 - 19.00

Interventions libres

Mardi 11 octobre

9.00 - 12.30

13ème Congrégation générale

Continuation de la discussion générale

Audition des Auditeurs (I)

16.30 - 19.00

14ème Congrégation générale

Continuation de la discussion générale

Audition des Délégués fraternels

18.00 - 19.00

Interventions libres

Mercredi 12 octobre

9.00 - 12.30

15ème Congrégation générale

Continuation de la discussion générale

Audition des Auditeurs (II)

l6.30 -19.00

16ème Congrégation générale

Rapport après le débat général

Jeudi 13 octobre

9.00 - 12.30

Carrefours (IIe Session)

Préparation des Propositions

16.30 - 19.00

Carrefours (IIIe Session)

Préparation des Propositions

Vendredi 14 octobre

9.00 - 12.30

Carrefours (IVe Session)

Préparation des Propositions

16.30 - 19.00

17ème Congrégation générale

Présentation en Salle des Rapports des Carrefours

19.00

Remise des Propositions à la Secrétairerie Générale

Samedi 15 octobre

9.00 - 12.30

18ème Congrégation générale

Élection du Conseil (I)

Présentation du schéma du Message

Discussion du Message

16.30

Audience du Souverain Pontife avec les enfants de la Première

Communion

16.30-19.00

Pas de Congrégation

Réunification des Propositions par le Rapporteur Général, le

Secrétaire Spécial et les Rapporteurs des Carrefours

Dimanche 16 octobre

Repos

Réunification des Propositions par le Rapporteur Général, le

Secrétaire Spécial et les Rapporteurs des Carrefours

Lundi 17 octobre

9.00 - 12.00

Pas de Congrégation

Réunification des Propositions par le Rapporteur Général, le

Secrétaire Spécial et les Rapporteurs des Carrefours

16.30 - 19.00

Pas de Congrégation

Réunification des Propositions par le Rapporteur Général, le

Secrétaire Spécial et les Rapporteurs des Carrefours

Mardi 18 octobre

9.00 - 12.30

19ème Congrégation générale

Présentation de la Liste unifiée des Propositions

16.30 - 19.00

Carrefours (Ve Session)

Préparation des Amendements aux Propositions

Mercredi 19 octobre

9.00 - 12.30

Carrefours (VIe Session)

Préparation des Amendements aux Propositions

16.30 - 19.00

Carrefours (VIIe Session)

Préparation des Amendements aux Propositions

19.00

Remise des Amendements collectifs à la Secrétairerie Générale

Jeudi 20 octobre

9.00 - 12.30

Pas de Congrégation

Étude des Amendements collectifs aux Propositions par le

Rapporteur Général, le Secrétaire spécial et les Rapporteurs des

Carrefours

16.30 - 19.00

Pas de Congrégation

18.00

Concert Symphonique

Étude des Amendements collectifs aux Propositions par le

Rapporteur Général, le Secrétaire spécial et les Rapporteurs des

Carrefours

Vendredi 21 octobre

9.00 - 12.30

20ème Congrégation générale

Élection du Conseil (II)

Présentation et approbation du Message

Étude des Amendements collectifs aux Propositions par le

Rapporteur Général, le Secrétaire spécial et les Rapporteurs des

Carrefours

17.30 - 19.00

21ème Congrégation générale

Présentation des Propositions amendées

Samedi 22 octobre

9.00 - 12.30

22ème Congrégation générale

Vote des Propositions: Placet - Non Placet

13.00

Repas fraternel avec le Saint-Père

17.30 - 19.00

23ème Congrégation générale

Résultat du vote des Propositions

Conclusion - Salutations

Dimanche 23 octobre

10.00

Concélébration solennelle de la Sainte Messe en conclusion du

Synode en la Basilique Patriarcale de Saint-Pierre

Cité du Vatican, le 14 Septembre 2005

Nikola Eterović

Archevêque titulaire de Sisak

Secrétaire Général

[Traduction de l’original en latin distribuée par le

secrétariat général du synode des évêques]

ZF05100306

Je souhaite envoyer cette information à un ami

TOP

Qu’est-ce que le synode des évêques et à quoi sert-il ?

ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org)

– « Le Synode des Évêques est une institution permanente établie

par le Pape Paul VI, le 15 septembre 1965, en réponse au désir

exprimé par les Pères du Concile Vatican II de maintenir vivant

l'esprit engendré par l'expérience conciliaire », explique un

document distribué par le secrétariat général du synode des

évêques.

« Le mot «synode» vient de deux mots grecs: syn qui signifie

«ensemble», et hodos qui signifie «chemin» ou «marcher ensemble»

».

« Le Synode se définit, généralement, comme une assemblée

d’évêques représentant l’épiscopat catholique, et ayant le

devoir d’aider le Pape à gouverner l’Église universelle en

remettant leurs avis. Le Pape Jean-Paul II a désigné le Synode

comme “une expression particulièrement féconde et un instrument

de la collégialité des évêques” (Discours au Conseil de la

Secrétairerie du Synode des Évêques, le 30 avril 1983: L’Osservatore

Romano, 1º mai 1983) ».

Le cardinal Silvio Oddi, alors archevêque et Pro-Nonce

apostolique en République Arabe Unie (Égypte), proposait, le 5

novembre 1959, d’établir « un corps consultatif ». Il déclarait:

« On se plaint, en beaucoup d’endroits dans le monde, de ce que

l’Église n’ait pas, en plus des Congrégations Romaines, un

organisme consultatif permanent. Aussi, une sorte de ‘Concile en

miniature’ devrait-il être établi, comprenant des représentants

de toute l’Église qui se réunirait périodiquement, ne fut-ce

qu’une fois par an, pour discuter des problèmes majeurs, et pour

suggérer de nouvelles pistes possibles dans les tâches

s’imposant à l’Église ».

Le 22 décembre 1959, le cardinal Bernardus Alfrink, archevêque

d’Utrecht, écrivait: « En termes clairs, le Concile proclame que

le gouvernement de l’Église universelle est, de droit, exercé

par le collège des évêques avec le Pape à sa tête. Il s’ensuit

qu’en un sens chaque évêque pris individuellement est

responsable du soin de l’Église universelle, et que, par

ailleurs aussi, tous les évêques participent au gouvernement de

l’Église universelle. Cela peut se faire non seulement par la

convocation d’un Concile oecuménique, mais aussi par la création

d’institutions nouvelles. Peut-être un conseil permanent

d’évêques particulièrement qualifiés, choisis dans toute

l’Église, pourrait-il remplir une fonction législative en union

avec le Souverain Pontife et les cardinaux de la Curie Romaine.

Les Congrégations Romaines ne garderaient alors qu’un pouvoir

consultatif et exécutif ».

« Finalement, à la fin du discours inaugural de la dernière

Session du Concile Vatican II (14 septembre 1965), Paul VI

lui-même rendit publique son intention d’établir le Synode des

Évêques, en ces termes: « Cela Nous est une joie d’annoncer que

va être institué, selon le souhait de ce Concile, un ‘Synode des

Évêques’, constitué d’évêques nommés en majorité par les

Conférences épiscopales, avec notre approbation. Ce Synode sera

convoqué par le Souverain Pontife, selon les besoins de

l’Église, afin d’apporter ses avis et son concours, quand le

bien général de l’Église paraîtra l’exiger ».

Le lendemain matin, le 15 septembre 1965, à l'ouverture de la

128ème Assemblée Générale, Mgr Pericle Felici, Secrétaire

Général du Concile, annonçait la promulgation du Motu proprio

Apostolica sollicitudo qui instituait officiellement le Synode

des Évêques.

« La caractéristique principale du Synode des Évêques est d’être

au service de la communion et de la collégialité des évêques du

monde avec le Saint-Père. Il n’est pas un simple organisme avec

une compétence limitée comme c’est le cas pour les Congrégations

et les Conseils de la Curie Romaine. Au contraire, il a une

compétence entière pour traiter de n’importe quel sujet en

accord avec la procédure fixée par le Saint-Père dans la lettre

de convocation ».

« Le Synode des Évêques, avec la Secrétairerie Générale qui en

est sa structure permanente, ne fait pas partie de la Curie

Romaine et ne dépend pas d’elle ; il est subordonné directement

et uniquement au Saint-Père, avec lequel il est associé dans le

gouvernement universel de l’Église ».

« Le Synode des Évêques se réunit et entre en fonction

uniquement quand le Saint-Père estime nécessaire ou opportun de

consulter l’épiscopat qui, lors d’une Assemblée synodale exprime

« son opinion sur des sujets très importants et sérieux » (Paul

VI, Discours aux Cardinaux, 24 juin 1967) ».

ZF05100307

Je souhaite envoyer cette information à un ami

TOP

Prière

pour le synode des évêques

ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org)

– Nous reprenons ci-dessous la prière pour le synode des évêques

publiée par le secrétariat général du synode.

* * *

Seigneur Jésus Christ, que le Père nous a demandé d’écouter

comme son Fils bien-aimé: illumine ton Église, afin que celle-ci

n’ait rien de plus saint que d’entendre ta voix et venir à ta

suite. Toi, qui es le Souverain Pasteur et Guide de nos esprits,

tourne les yeux vers les Pasteurs de l’Église, qui se réunissent

ces jours-ci avec le bienheureux Successeur de Pierre pour

célébrer le Synode, et daigne les sanctifier dans la vérité et

les confirmer dans la foi et dans l’amour.

Seigneur Jésus Christ, envoie ton Esprit d’amour et de vérité

sur les Évêques qui célèbrent le Synode et sur ceux qui les

assistent dans l’accomplissement de leurs fonctions.

Concède-leur de percevoir avec foi dans leur âme le souffle que

l’Esprit insuffle aujourd’hui dans les Églises et de recevoir de

lui l’enseignement de la vérité; fais en sorte que les fidèles,

purifiés et soutenus par leur engagement, adhèrent à l’Évangile

du salut qui est ton oeuvre, en devenant oblation vivante au

Dieu du ciel.

Que Marie, la Très Sainte Mère de Dieu et Mère de l’Église,

assiste aujourd’hui les Évêques comme autrefois les Apôtres au

Cénacle et intercède à travers son soutien maternel, afin qu’ils

honorent la communion fraternelle, qu’ils aient la prospérité et

la paix de jours sereins et, qu’en scrutant avec amour les

signes des temps, ils célèbrent la majesté de Dieu, Seigneur

miséricordieux de l’histoire, à la louange et gloire de la Très

Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit. Amen.

ZF05100308

Je souhaite envoyer cette information à un ami

TOP

|

|

|

|

|

|

|

| |

Entretien

Le cardinal Péter Erdö

dévoile le visage de

l’Eglise en Hongrie (I)

Entretien avec le nouveau

président de la Conférence

épiscopale hongroise

ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org)

– A l’issue du mandat de

président de Mgr Istvan

Seregély, l’Assemblée

ordinaire de la Conférence

épiscopale hongroise s’est

réunie du 6 au 8 septembre,

et a élu son nouveau

président, le cardinal Péter

Erdö, archevêque d’Esztergom-Budapest,

primat de Hongrie.

A quelques jours de son

élection le cardinal Erdö a

répondu pour Zenit aux

questions de Viktoria

Somogyi. Dans cet entretien

le cardinal décrit la

situation actuelle de

l’Eglise dans son pays et

les différents défis

auxquels elle est

confrontée. Nous publions

ici la première partie de

cet entretien.

Q : Après les années

difficiles du totalitarisme

et le sacrifice silencieux

de nombreux religieux et

laïcs, l’Eglise catholique

en Hongrie bénéficie d’une

plus grande liberté

d’expression et

d’évangélisation. Quelles

sont les difficultés

actuelles et les espoirs

pour l’avenir ?

Card. Erdö : Pour

pouvoir affronter les

difficultés actuelles il

faut d’abord réfléchir un

peu sur les années

difficiles du totalitarisme.

A la fin de l’époque

socialiste les problèmes les

plus graves ne venaient

certainement pas d’une

persécution ouverte et

directe. Bien sûr il

existait une certaine

répression mais il y avait

déjà à cette époque une «

déformation » de la société

et des mentalités : je pense

surtout à ce que l’on a

appelé le « communisme

goulasch », célèbre durant

les dernières années du

régime de Janos Kadar. Il a

eu pour effet une

conversion, même excessive,

des personnes à

l’individualisme, avec une

concentration de l’attention

sur le bien-être personnel,

quelques fois de manière

futile, et l’habitude de

raisonner à brève échéance

sans penser à un « avenir

plus grand », puisqu’il n’y

avait plus de grands idéaux.

Cet égoïsme de petite

bourgeoisie a beaucoup

freiné l’enthousiasme et

l’idéalisme de la société.

Ce type de « transformation

» ou de « déformation » est

présent aujourd’hui encore

dans la société. On ne se

libère pas facilement d’un

tel poids, comme des

problèmes, par exemple,

causés par les limitations

juridiques. Dans notre

société le nombre

d’avortements est encore

très élevé et la natalité

est la plus basse de toute

l’Europe. Nous perdons

chaque année 40.000

habitants, ce qui est une

perte importante, pour un

pays de dix millions de

personnes. Il manque donc

une vision d’ensemble de

l’avenir ; tous les types

d’« idéaux » sont absents et

c’est aussi la raison pour

laquelle la sensibilité à la

religion est assez faible.

C’est de ce contexte qu’a

émergé notre « liberté

institutionnelle », mais

l’Etat, pour ce qui est de

ses compétences, ne peut, en

premier lieu, changer que

les conditions

institutionnelles. Il faudra

peut-être attendre plusieurs

décennies avant que ces

changements sociaux

n’entraînent un changement

psychologique et moral : un

changement de comportement

dans la société. A la grande

liberté, au grand

changement, certes présents

et importants, vient

s’opposer le poids encore

conséquent de la mentalité

générale auquel s’ajoutent

les problèmes typiques de

l’Occident, caractérisés par

un sécularisme profond. Le

développement institutionnel

a certes été spectaculaire

au cours des quinze

dernières années surtout en

ce qui concerne les écoles,

les maisons de retraites,

les institutions sociales et

de bienfaisances.

Q : Comment l’Eglise

fait-elle pour maintenir

vivante sa tradition

philosophique et morale dans

les institutions culturelles

– écoles primaires et

secondaires, universités,

centres de formation – et

dans les secteurs de la

société plus sensibles à

l’accueil et à l’écoute de

l’enseignement religieux ?

Card. Erdö : La

religion à l’école ne fait

pas partie du cursus en

Hongrie. Les leçons sont

données à l’école mais avec

une séparation très nette

des autres matières. Cet

enseignement touche entre 25

et 30 % des jeunes ; alors

qu’en vérité, la présence à

la messe du dimanche atteint

10 à 12% des catholiques. Il

est clair que l’enseignement

de la religion à l’école se

trouve dans une « situation

missionnaire ».

Malheureusement les

résultats ne sont pas

encourageants : parmi les

jeunes qui reçoivent cette

éducation, très peu trouvent

ensuite le chemin de

l’Eglise, de la communauté

paroissiale, de la messe du

dimanche et des sacrements.

Nous devons donc voir

comment améliorer cet

enseignement, également au

niveau humain, sans

toutefois en oublier le

contenu. Cette « dépression

générale » ne caractérise

pas seulement notre société

mais l’Occident tout entier

où l’absence de notions

claires est évidente et où

l’on ressent une «

déliquescence culturelle »

telle que même les croyants

ne connaissent pas leur foi

en profondeur.

Les jeunes adultes et les

adolescents – je fais

naturellement référence à

ceux qui viennent à l’Eglise

–, ont aussi souvent des «

choses étranges » dans la

tête. Il est donc important

que l’enseignement de la

religion possède des

contenus clairs et puisse

présenter toute la richesse

de notre foi, pas seulement

des points particuliers.

L’on ne doit pas se

contenter de transmettre les

différents sentiments

positifs d’humanité, de

fraternité ou de religiosité

de manière générale, mais il

faut transmettre le contenu

de la foi.

Q : Il y a en Hongrie une

présence importante

d’instituts religieux et

séculiers ainsi que de

congrégations engagées dans

différents domaines

pastoraux. De quels espaces

bénéficient actuellement les

nouveaux mouvements

ecclésiaux et comment

peut-on les approcher ?

Card. Erdö : Il

existe – et il existait,

naturellement – des

mouvements de spiritualité

provenant surtout de

l’Occident, du monde latin,

notamment de France,

d’Italie et d’Espagne,

relativement actifs. Ceux-ci

n’ont toutefois pas le même

succès que dans d’autres

pays, comme les pays slaves

autour de nous, peut-être

parce que notre société est

plus fatiguée, ou, parce que

les gens hésitent plus à

s’engager dans les

mouvements. De nombreux

jeunes ont peur de faire un

choix de vie – le mariage au

bon moment, un travail, une

vocation sacerdotale ou

religieuse – et ils ont

également peur de

l’engagement dans le cadre

d’un mouvement. Les

mouvements ont donc de

nombreux sympathisants mais

assez peu de personnes

s’engagent vraiment.

Q : Au lendemain des

joyeuses images des JMJ de

Cologne, auxquelles ont pris

part des milliers de jeunes

du monde entier, quelle est

la relation entre l’Eglise

et les jeunes en Hongrie ?

De quelle manière s’effectue

leur approche de la pratique

religieuse et de

l’engagement ecclésial ?

Card. Erdö : J’ai

déjà répondu en partie dans

la question précédente, mais

je pourrais ajouter qu’il

existe bien sûr, dans chacun

de nos diocèses, des

sections spécialisées dans

le travail avec les jeunes.

Il ne s’agit pas d’un

travail avant tout culturel

mais pastoral : la

catéchèse, la pastorale du

mariage ou de la préparation

au mariage ont un rôle très

important. Il existe en

outre des groupes de jeunes

ainsi que des rencontres

diocésaines, régionales et

nationales. Je suis heureux

de citer, par exemple, la

rencontre de Nagymaros qui

se distingue depuis des

décennies dans le cadre

hongrois. Il y a aussi les

pèlerinages pour les jeunes

qui commencent à devenir un

peu à la « mode ».

Les écoles catholiques et,

bien sûr, l’université

catholique, offrent le cadre

institutionnel adapté pour

la rencontre et le dialogue

avec les jeunes. Toutefois,

là aussi, il est nécessaire

de réfléchir plus en

profondeur que ce que nous

avons fait jusqu’à présent,

pour accroître l’efficacité

de ces rencontres. Combien,

parmi nos étudiants, nos

élèves trouvent le chemin de

la vie religieuse ? Il y a

bien sûr des chapelles où

l’on célèbre la messe et où

se déroulent des fonctions

liturgiques et pastorales,

dans les universités et les

différentes écoles. Mais il

n’est pas facile d’en

mesurer l’efficacité.

Il faut être optimiste !

Nous devons rencontrer les

familles des jeunes pour

offrir un nouveau chemin à

toute la famille. Il n’est

pas facile de trouver les

instruments adaptés mais

l’on note un grand

engagement. Au niveau de la

conférence épiscopale, il y

a un évêque responsable du

travail avec les jeunes et

des équipes bien formées à

l’organisation de ce type de

travail, qui se sont

fortement engagées pour les

JMJ de Cologne. Ceux qui

sont rentrés de Cologne sont

remplis d’enthousiasme

malgré les difficultés et le

manque de confort auxquels

ils ont été confrontés. Tous

ont été impressionnés par

les catéchèses auxquelles

ils ont assisté, par la

rencontre avec le Saint-Père,

la liturgie et également par

la cordialité personnelle

des Allemands. L’ouverture

des croyants d’Allemagne à

été une surprise pour nos

jeunes.

[Fin de la première

partie]

ZF05100309

Je souhaite envoyer cette

information à un ami

TOP

International

Centre des Volontaires de

la Souffrance : Faire de la

douleur un chemin de

sainteté

Association consacrée à

l’accompagnement des

personnes souffrantes

ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org)

– « La souffrance et la

douleur ont un sens

salvifique, au point que les

personnes qui souffrent

peuvent devenir des témoins

actifs de l’évangélisation

». C’est la conviction de la

Confédération internationale

du Centre des Volontaires de

la souffrance (CVS) qui a

organisé sa première

Assemblée, à Rome, du 15 au

20 septembre. La

Confédération du CVS est un

organisme de droit

pontifical qui œuvre dans

près de vingt pays.

La devise des CVS est : «

Une association de personnes

qui marchent auprès de

chaque homme qui souffre et

qui font de la douleur

humaine un chemin de

sainteté », et leur objectif

est de faire en sorte que le

malade développe son propre

chemin vers la foi adulte.

C’est précisément dans cette

optique que l’on a rappelé,

au cours de l’Assemblée, que

le malade ne doit pas être

vu comme un problème pour

les agents pastoraux, mais

comme un sujet actif dans la

catéchèse, pouvant même

stimuler la foi des autres.

A l’issue des travaux de

l’Assemblée, don Armando

Afiero, qui a été élu

président de la

Confédération internationale

du CVS, a proposé des

directives d’intervention

tant au plan pastoral que de

l’organisation.

Prenant appui sur les

enseignements du serviteur

de Dieu, Mgr Luigi Novarese,

fondateur du CVS, don

Armando a expliqué : « Nous

voudrions que notre slogan «

placer l’Evangile dans la

douleur », soit accueilli

dans l’Eglise ».

« Dans

Salvifici doloris il est

dit que la voie de l’Eglise

est l’homme qui souffre

parce qu’à travers

l’expérience de la douleur

l’homme risque de s’éloigner

de Dieu, a-t-il ajouté,

vivant la douleur elle-même

comme un problème, ne

réussissant donc pas à voir

la vie – en particulier sa

vie – comme un mystère,

certes, mais également comme

un don de Dieu ».

Le nouveau président de la

Confédération internationale

du Centre des Volontaires de

la souffrance a précisé que

« le témoignage de la

compréhension de la valeur

de la vie et l’engagement

réel à aider les autres à

trouver leur place dans le

dessein de Dieu et dans la

société, partagés et vécus

avec qui semble ne pouvoir

faire autre que recevoir des

aides des autres, ont été et

sont encore, des points

saillants de notre

apostolat, irremplaçable et

auquel on ne peut renoncer

».

« Nous nous rendons compte,

a commenté Aufiero, que tout

cela pourrait devenir un

objectif impossible à

atteindre si nous ne nous

posions pas la question de

savoir quelle doit être la

méthode d’approche et

ensuite d’accompagnement de

la personne qui souffre ? ».

Une question à laquelle a

répondu don Luciano Ruga, en

qualité de responsable des

Ouvriers silencieux de la

croix (une association qui

coordonne la Confédération

internationale), affirmant

que « la Confédération

internationale du CVS a

décidé d’intervenir

précisément dans ce secteur

(elle le fera en contactant

toutes les conférences

épiscopales) proposant sa

propre dynamique

apostolique, qui ne prévoit

pas seulement

l’individualisation des

malades qui ont besoin de

mûrir spirituellement, mais

enseigne à les accompagner,

enseigne à les écouter, à

faire découvrir la chaleur

de la parole de Dieu et la

joie de la fraction du pain

communautaire.

ZF05100310

Je souhaite envoyer cette

information à un ami

TOP

-

Documents web -

Rapport avant le débat

général, par le cardinal

Scola

Texte intégral dans la page

web de Zenit

ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org)

– Le

« Rapport avant le débat

général », présenté ce

lundi matin à l’Assemblée du

synode, par le cardinal

Angelo Scola, patriarche de

Venise et rapporteur général

de cette Assemblée synodale,

est disponible dans la page

web de Zenit, dans la

section « Documents ».

ZF05100311

Je souhaite envoyer cette

information à un ami

TOP

----------------------------------------

Pour offrir un abonnement à

Zenit, en cadeau, cliquez

sur :

http://www.zenit.org/french/cadeau.html

----------------------------------------

|

|

|

|